人民网 未知 0 2025/3/12 9:31:12

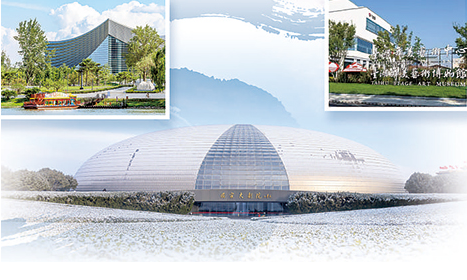

河南自然博物馆展厅。

左冬辰摄

习近平总书记指出:科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。

自然博物馆就是实现科学普及最重要的渠道之一。伴随着近年持续的“博物馆热”,我国自然博物馆进入一个蓬勃发展时期,不仅公立博物馆在继续发展壮大,民营博物馆也开始兴起,博物馆事业发展呈现出灵活多样的业态。尽管如此,自然博物馆事业的发展仍面临诸多挑战,包括公立博物馆的高质量可持续发展问题、民营博物馆发展的法规政策环境问题、数字化和互联网带来的挑战以及传统博物馆的低效运营等。

在我看来,博物馆的发展需要重新考虑其功能,思考新的运营方式。博物馆天然具有公益性特征。传统的公益化组织,往往存在低效率等问题,从受益者角度考虑较少或考虑不够周全,使其公益性难以得到充分发挥。这就要求博物馆转化思路,一切从“客户”(观众)的需求出发,从“展品”提供者变成“产品”提供者。

推动小型化、标准化、主题化的展陈类科普产品生产,推动小众文创产品变为大众消费产品,是博物馆发展的重要方向。在这方面,民营博物馆呈现出蓬勃的创造力和生长活力,在展陈场所、人群和方式等方面积极发力。如广州的正佳自然科学博物馆,开在一个大型商厦中;浙江绍兴的盘古化石馆,位于古镇内的民居,其展陈也营造出一种家一样的感觉;桂林水印矿时艺术馆,开在酒店里;福建英良石材自然历史博物馆,设置在产业园区,利用集团办公楼空间改装建成……这些民营博物馆,满足了更多样性的社会需求。可以说,一个富有活力的民营博物馆体系开始出现。

当然,民营博物馆的发展也面临一些短板,其中较为突出的问题即科普的准确性、权威性、前沿性不足,未来,民营博物馆需要加强和科研机构的合作,提高其“科学含量”。

如今,公众对科学的热情和科学素养正快速提高。新的传播媒介和传播形式、人工智能技术的发展,也让科普越来越“触手可及”。这既给博物馆事业发展带来了挑战,也带来了新机遇。

博物馆事业的发展,最终还需要回归到一个根本问题:公众为什么要去博物馆?

博物馆的藏品和标本,是公众对真实体验需求的载体,如何围绕藏品和标本讲好故事,是展陈及研学等教育活动的核心;同时,博物馆也是一个特殊的社交场所,人们在这里实现互动、分享和获得启迪。未来的博物馆不仅要考虑收藏、展陈、教育和研究等功能,也要加强社交功能,更好地结合数字化、互联网和人工智能技术做好服务,惠及更多人群。

凡本网注明“作者:中国国学网”的所有作品,均为中国国学网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国国学网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网新闻资讯无需授权即可转载,并注明“来源:中国国学网”。凡本网注明“作者:XXX(非中国国学网)”的作品,由中国国学网自媒体用户创建或转载自其它媒体,创建和转载目的在于传递更多文化信息,并不代表本网赞同其观点和立场,也不对其真实性和版权来源负责。如发现本网文章侵犯了您的权益请联系删除。

12-18

12-11

12-11

12-08

11-21

11-20

11-18

11-18

11-04

11-03

郑重声明:中国国学文化网仅提供信息刊登转载功能,所载文章、数据仅供参考,用户需独立做出投资决策,风险自担,投资有风险,选择需谨慎

本站文章来源于网络,版权归原作者或者来源机构所有,如果有涉及任何版权方面的问题,请与及时与我们联系!

北京市朝阳区芍药居2号院甲1号楼522房间

Copyright @ 2024 中国国学文化网 版权所有

京ICP备2024092598号-1 京公网安备11010502058029号