不详 张翱麟 0 2025/3/11 19:18:14

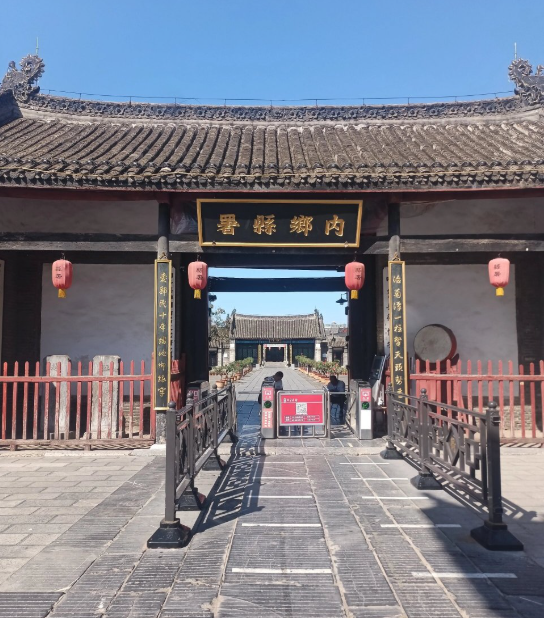

在历史的长河中,内乡县衙犹如一颗璀璨的明珠,见证了封建社会县级官署的兴衰变迁。始建于元大德八年(1304年),历经元、明、清三朝的修缮与扩建,它如今已成为中国现存最完整的封建时代县级官署衙门之一,被誉为“天下第一衙”。

内乡县衙的建设历程跨越了数个朝代。明洪武二年(1369年),知县史惟一重建县衙,奠定了其基本格局。清光绪二十年(1894年),知县章炳焘主持了大规模的修建工程,历时3年完成,使县衙的规模和建筑风格更加完善。新中国成立后,内乡县衙曾作为县政府和人武部的办公地点,幸运地未遭破坏。1984年,这里辟为国内第一座衙门博物馆,正式对外开放,成为研究古代地方官署建筑、行政制度和司法文化的重要场所。

内乡县衙的建筑布局沿中轴线依次分布大门、大堂、二堂、三堂等主体建筑,两侧建有庭院和东西账房等,共6组四合院、85间房屋。这种布局不仅体现了封建社会的等级制度,还蕴含了丰富的官文化内涵。县衙坐北面南,整体院落属北方传统四合院结构,威严、肃穆;宅院又呈现回廊宽阔的江浙特色,为县衙平添一份恬静。

内乡县衙的建筑风格融合了南北特点,其楹联、匾额等蕴含着丰富的廉政文化。例如,二堂的“琴治堂”匾额采用“阴字阳刻”手法,大堂的对联“欺人如欺天毋自欺也;负民即负国何忍负之”,体现了古代官吏的治理理念。县衙内的照壁、宣化坊、仪门等建筑,也各有其独特的文化寓意。照壁正中雕刻的形似麒麟的怪兽“贪”,寓意警告官员不要贪赃枉法,同时教育百姓不要贪得无厌。宣化坊正面匾额书“菊潭古治”四个大字,意为宣传教化百姓。古代知县每逢初一、十五都要在此宣讲圣谕。

明清时期,内乡县衙代表着封建社会最基层的治理结构。知县每月设立“放告日”,百姓无需击鼓鸣冤即可直接告状,这种制度与今天的信访接待日十分相似。县衙内设有六房(吏、户、礼、兵、刑、工),分别掌管全县的行政事务。大堂是知县公开审理案件、举行重大典礼的地方;二堂又名琴治堂,是知县审理一般民事案件和大案要案预审的地方,同时也是大堂审案时退思、小憩的场所;三堂又名三省堂,是知县日常办公和接待上级官员的地方,如果审的案件涉及机密,也会在此审理。监狱位于大堂的西南方向,主体由牢房和狱神庙两部分组成。六房分别位于仪门两侧,东侧为吏、户、礼房,西侧为兵、刑、工房,是县衙的具体办事机构。

古代县官的治理方式具有独特的特点,主要通过简化的政务体系、地方自治、儒家文化、科举选拔和严格的法律纪律等多方面实现高效治理。县级政府的职能主要集中在税收征收、治安维护、司法审判等基本行政事务上,职责划分明确,即使官员数量不多,也能高效完成日常管理工作。

古代中国有悠久的地方自治传统,宗族、乡绅等地方势力在官方监督下承担了许多社会管理和公共服务职能,协助官员处理民间纠纷、维护地方秩序,减轻了官府的工作负担。儒家文化强调“以德治国”,官员被要求以身作则,注重道德教化。这种文化传统使得官员在处理政务时更注重预防和教育,而不是简单的惩罚和命令,从而提高了治理效率。科举制度选拔了一批受过良好教育、具备一定才能的人才。这些官员通常具有较高的文化素养和管理能力,能够胜任复杂的行政任务,即使人数较少也能保持政府运转。

古代的法律虽然严格,但条文清晰,刑罚明确。官员在执行法律时有明确的依据,加上严格的纪律约束,使得官员在处理公务时更加谨慎和高效。

内乡县衙不仅是中国古代县级官署建筑的杰出代表,更是封建社会官文化的活化石。它的存在让我们得以窥见古代基层治理的智慧与模式,感受历史的厚重与文化的魅力。如今,内乡县衙作为博物馆对外开放,吸引着无数游客前来参观。它不仅承载着历史的记忆,更肩负着传承和弘扬传统文化的使命。让我们走进内乡县衙,聆听历史的回响,感受文化的魅力,汲取智慧的力量,为现代社会的发展提供有益的借鉴。

凡本网注明“作者:中国国学网”的所有作品,均为中国国学网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国国学网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网新闻资讯无需授权即可转载,并注明“来源:中国国学网”。凡本网注明“作者:XXX(非中国国学网)”的作品,由中国国学网自媒体用户创建或转载自其它媒体,创建和转载目的在于传递更多文化信息,并不代表本网赞同其观点和立场,也不对其真实性和版权来源负责。如发现本网文章侵犯了您的权益请联系删除。

12-18

12-11

12-11

12-08

11-21

11-20

11-18

11-18

11-04

11-03

郑重声明:中国国学文化网仅提供信息刊登转载功能,所载文章、数据仅供参考,用户需独立做出投资决策,风险自担,投资有风险,选择需谨慎

本站文章来源于网络,版权归原作者或者来源机构所有,如果有涉及任何版权方面的问题,请与及时与我们联系!

北京市朝阳区芍药居2号院甲1号楼522房间

Copyright @ 2024 中国国学文化网 版权所有

京ICP备2024092598号-1 京公网安备11010502058029号