人民网 未知 0 2025/5/10 19:39:53

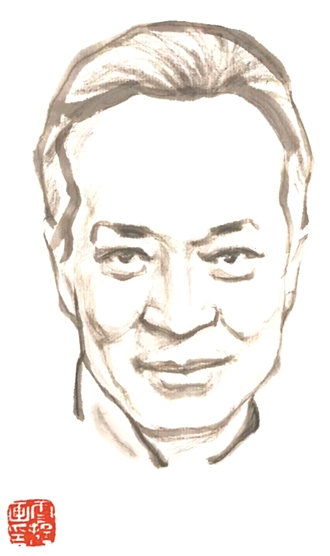

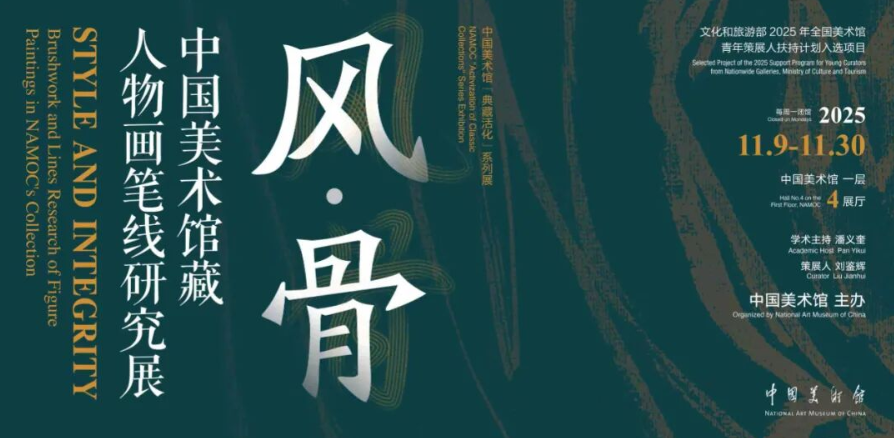

阎述诗先生像。作者罗雪村。

五月,唱起这首歌——

五月的鲜花开遍了原野,

鲜花掩盖着志士的鲜血,

为了挽救这垂危的民族,

他们曾顽强的抗战不歇!

…………

想到父亲唱这首歌的年代。

1938年,冀中,父亲参加了抗日军队,那年他才10岁。

小时候看电影《地道战》《小兵张嘎》《平原游击队》,以为战争就是电影里的那样子。

直到父亲暮年,我才听到他亲历的战争。

“卢沟桥事变后,日本人对冀中抗日根据地不断扫荡、封锁……后来,我们这支游击大队编入八路军第三纵队第二十九团。”

父亲跟着部队在冀中霸县、永清、安次、固安、武清一带打游击战。他说那会儿几乎天天打仗,死人就是一眨眼的工夫。他就眼瞅着身边的战友冯连普、黑枣被日军一颗炮弹炸得血肉横飞。

因为他小,就做战地鼓动宣传,到战壕里喊口号、唱救亡歌曲,没有离开战场。

讲起唱救亡歌曲,“你别看战争那么残酷、艰苦,吃不饱饭,睡不了觉,行军走那么远,频繁地打仗,就那样,人们的情绪仍然高涨极了。我们一到新地方,只要没有敌情,或在当街、场院,或在赶集的空场上搭个土台子,我就站在上面用真嗓子唱,什么伴奏也没有,可是有感情!”

对于父亲,那是一个唱歌最多的年代!

那时候他唱的歌有《歌八百壮士》《流亡三部曲》《在太行山上》《到敌人后方去》……还唱过《五月的鲜花》,是从抗大第二分校和东北流亡学生那儿学唱的。

“我喜欢这首《五月的鲜花》,觉得它和别的救亡歌曲不大一样,很抒情,也很悲壮!”年迈的父亲又一次唱起:

五月的鲜花开遍了原野,

鲜花掩盖着志士的鲜血,

为了挽救这垂危的民族,

他们曾顽强的抗战不歇!

…………

他的眼角溢出泪水,声音沙哑、颤抖,却有一种深沉的力量。

“那时候的歌儿真打动人,我唱着唱着就哭了,战士和老乡们也跟着掉泪。唱完你看那街上,无论是动员当民夫,还是动员当兵,老乡就呼啦啦真跟着来呀,有的还牵着自家的牲口,有的老头老太太拿着铁锹、锄头跟着来挖战壕……”

冀中是敌后作战最残酷的地区之一。父亲讲,他们武器不行,大多是“汉阳造”“斜排子”,还有“老套筒”“独一撅”之类杂牌枪;还有一种枪,栓拉不开,得用脚蹬,子弹也少,好多战士没有刺刀……而初期的日本兵训练有素,装备也好,都戴着钢盔,上着刺刀。

“战斗前,我们到战壕里,一唱起救亡歌曲,战士们那个激动呀!有战士就说:嘿,你看他,这么点儿小孩都不怕死,咱们二十几的汉子也不能装熊呀!战士们的士气真就鼓起来了,就知道不能做亡国奴,宁死不投降。

“我们那会儿就起这个作用。

“当眼瞅着鬼子冲上来,战士们急了,上去肉搏,拿枪把抡、拿石头砸、拿大刀砍,还有用牙咬的,那真是不要命了。”

当年的第二十九团政治处主任蒋崇璟伯伯告诉我:“你爸爸那时很小,作用很大,到连队教歌,气派好大(他说着舞动双臂学着打起拍子),很有名气的。他很勇敢,一个小孩儿,个子小,踩着个桌子唱救亡歌曲,打起仗来跟我们一块儿突围,不容易呀……”

我问过父亲,《五月的鲜花》曲作者是谁?

他不知道。

我也只知道词作者,他是一位有名的诗人。

而一首歌曲能够传唱久远,也在于能拨动情感的旋律。

那曲作者是谁呢?

直到近年才得知,为阎述诗先生。

他1905年生于沈阳,毕业于燕京大学。

1936年,爱国进步话剧《阿银姑娘》排演,因剧本序曲只有歌词,便找到阎述诗谱曲。歌曲《五月的鲜花》一经演唱,很快传遍大江南北,感动激励了无数中华儿女。

1959年,这首《五月的鲜花》被选作电影《青春之歌》的插曲,至今仍是人们追怀志士仁人时歌唱的经典。

阎述诗一生在沈阳、北京的学校专心执教,淡泊名利,与世无争。

作家肖复兴在北京第二十六中学念书时听过阎述诗老师讲授的数学课,说他讲课的声音特别动听,像音乐在流淌……但他不知道这位数学老师曾是位音乐家。直到1963年阎述诗老师逝世后,学校办了一期纪念板报,他在板报上看到词作者、诗人光未然写的悼念信,表达对这位“未曾谋面而心灵互通”的作曲者的钦敬之情。

在阎述诗墓碑上,师友们刻下“卅年辛苦育英才堪为师表,《五月》歌声鼓斗志永留人间”。

阎述诗的一生可谓绚烂至极,归于平淡洁净。

我画了一幅阎述诗先生像。

他看上去那么谦逊、温情;他的眼神又那么深邃、坚定!

又是五月芳菲时,唱起“五月的鲜花……”就像回到父亲那个唱歌最多的年代。

回想像阎述诗、像父辈这样默默无闻的万千中国人,他们在民族垂危的时候,没有苟且,而是顽强抗战不歇!

正因为有他们,才有永远盛放的《五月的鲜花》,才有不倒的中国!

凡本网注明“作者:中国国学网”的所有作品,均为中国国学网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国国学网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网新闻资讯无需授权即可转载,并注明“来源:中国国学网”。凡本网注明“作者:XXX(非中国国学网)”的作品,由中国国学网自媒体用户创建或转载自其它媒体,创建和转载目的在于传递更多文化信息,并不代表本网赞同其观点和立场,也不对其真实性和版权来源负责。如发现本网文章侵犯了您的权益请联系删除。

12-18

12-11

12-11

12-08

11-21

11-20

11-18

11-18

11-04

11-03

郑重声明:中国国学文化网仅提供信息刊登转载功能,所载文章、数据仅供参考,用户需独立做出投资决策,风险自担,投资有风险,选择需谨慎

本站文章来源于网络,版权归原作者或者来源机构所有,如果有涉及任何版权方面的问题,请与及时与我们联系!

北京市朝阳区芍药居2号院甲1号楼522房间

Copyright @ 2024 中国国学文化网 版权所有

京ICP备2024092598号-1 京公网安备11010502058029号